「遺留分」って何?

遺言では、遺言者の最終意思が尊重されるべきとはいえ、それを無制限に認めると、残された相続人の生活が危ぶまれる場合もあります。そこで遺留分として民法では、一定の相続人に相続財産のうち最低限相続することができる割合を定めています。

遺留分は、法定相続人が意思表示すれば、必ず遺産を確保できる一定の割合のことをいいます。遺留分の権利を持つのは、法定相続人のうち配偶者・子・直系尊属(父母等)だけで、兄弟姉妹には遺留分はありません。

割合

①直系尊属のみが相続人である場合は、法定相続分の3分の1。

②その他の場合は、法定相続分の2分の1。

遺留分減殺請求

遺言により遺留分を侵害された場合、遺留分権利者は侵害された遺留分を取り戻すことができます。遺留分減殺請求権には時効があり、次の時までに遺留分減殺請求を行わなければ権利が消滅します。

■遺留分減殺請求権の時効

①相続の開始と遺留分が侵害されたことを知ったときから1年

②相続開始から10年

遺族への伝言「遺言書」

遺産分割は、遺言書がある場合には、遺言書に従って分割します(指定分割)。遺言書がなければ、相続人全員による遺産分割協議を行って遺産を分割することになります(協議分割)。そのため、「争続」を防止するには、遺言書が重要となります。後に争いを残さない遺言書を残しましょう。

遺言の方法

遺言は満15歳以上で、意思能力のある方であれば、だれでも作成することができます。また遺言はいつでも全部または一部を自由に撤回できます。

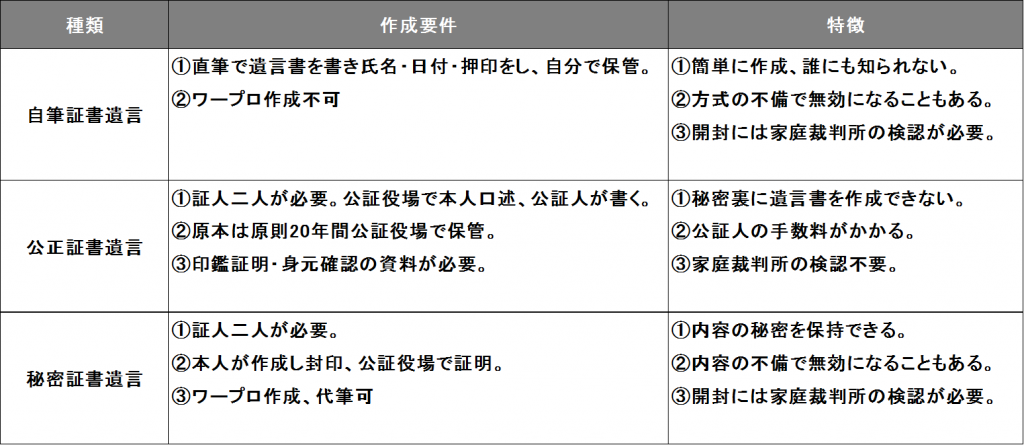

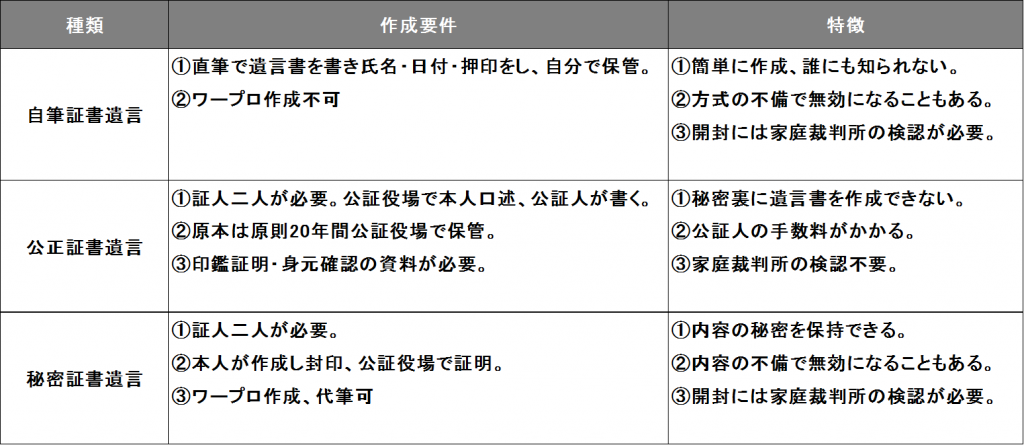

遺言書には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の三種類があります。よく利用されるのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。自筆証書遺言は、手軽にかけて費用がかからないのがメリットですが、争いが予想される場合には、費用はかかりますが、確実に残せる公正証書遺言がおすすめです。

■遺言書の種類と特徴

遺産分割協議書

被相続人の財産は、遺言があればそれを尊重して分割しますが、遺言の有無にかかわらず、相続人全員が一致した場合は、相続人たちで協議分割することが可能です。

相続人全員が納得する分割ができた場合は、後々のトラブル防止や、また財産の名義変更のために遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書に定められた形式はありませんが、相続人全員の署名・押印が必要です。

相続する割合は?

相続人が複数いる場合に、それぞれの相続人が遺産を相続する割合を相続分といいます。

相続分には、指定相続分と法定相続分があります。

指定相続分

指定相続分とは、被相続人が遺言で財産の分け方を指定した場合の相続分をいいます。

法定相続分

法定相続分とは、遺言がない場合や遺言で財産の一部しか分け方を指定しない場合などに、民法上の分割の目安として定められている下記割合のことをいいます。

①相続人が配偶者しかいない場合

相続人が配偶者しかいない場合は、配偶者がすべて相続します。

②配偶者と子(第一順位)が相続人である場合

配偶者と子が相続人である場合は、配偶者が2分の1、子が2分の1の割合で相続します。

③配偶者と直系尊属(第二順位)が相続人である場合

配偶者と直系尊属が相続人である場合は、配偶者が3分の2、父母が3分の1の割合で相続します。

④配偶者と兄弟姉妹(第三順位)が相続人である場合

配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の割合で相続します。

⑤配偶者がいない場合

第一順位の相続人がいる場合は、第一順位の者だけですべて均分に相続します。第一順位に誰もいないときは、第二順位の者だけですべて均分に相続します。第三順位しかいない場合は、それらの者で均分に相続します。

相続するのはだれ?

死亡した人(被相続人)の財産を相続するのは残された遺族等(相続人)です。

民法では、被相続人の財産を引き継ぐ相続人の範囲が定められています。

相続人の順位

第一順位…子

子は、被相続人に近い血族として第一順位の相続人になります。

第二順位…直系尊属

父母(父母ともいない場合は祖父母)は、第一順位の子がいない場合に、第二順位の相続人となります。

第三順位…兄弟姉妹

兄弟姉妹は、第一順位、第二順位の者がいない場合に、第三順位の相続人になります。

配偶者

配偶者は、被相続人の財産を築き上げるのに最も貢献した人として、常に相続人となります。

相続の放棄と限定承認

民法では、負債も含めてすべての財産を引き継ぐ単純承認を基本としていますが、相続の放棄と限定承認のいずれかを選べるようにしています。

被相続人がたくさんの借金をしている場合などは、要注意です!

①相続の放棄

相続の放棄とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も引き継がないことです。

放棄をするためには、相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し出る手続をしなければいけません。

②限定承認

限定承認とは、相続人が被相続人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐことです。

限定承認は、相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に、相続人全員で家庭裁判所に申し出る手続をしなければいけません。